成于热爱,续以薪火 ——澳科大校友孙陈浩杰的故事

孙陈浩杰

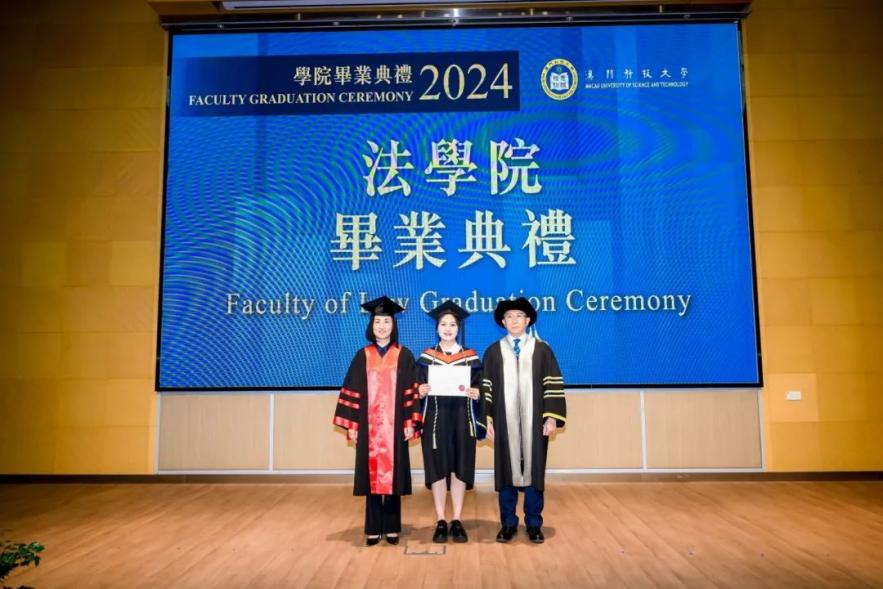

澳科大2024届法学学士

澳科大一等荣誉穗带毕业生

首位剑桥大学“廖泽云博士奖学金”获奖者

剑桥大学2025届法学硕士

在图书馆里查阅研究法律典籍,是孙陈浩杰在澳门科技大学最熟悉的日常。2024年,这个曾经埋首书案的女孩,成为首位获得剑桥大学“廖泽云博士奖学金”的澳科大学子。今年,她更以一等荣誉毕业于剑桥大学法学硕士(LLM)项目。她的故事,始于对法律的纯粹热爱,成于不懈的坚持,而这一切,都要从她与澳科大的相遇说起。

多元沃土:在澳科大找到成长的方向

▲孙陈浩杰获得澳科大法学学士学位

“能够遇见澳科大是一件很幸运的事情。”孙陈浩杰回忆道。澳科大国际化的环境和多元的学术资源为她的成长提供了重要支持。课堂上,教授们不仅传授知识,更引导学生独立思考;课余时间,她喜欢在图书馆钻研跨学科数据,或与同学讨论法律与社会的互动关系。

澳门独特的文化交融环境进一步开拓了她的视野。“在这里,我学会了用更立体的视角看待问题。”她特别提到,大学定期举办的各类国际学术活动令她受益匪浅,“通过邀请业界专家和学者参加国际会议、讲座和工作坊等,我们能第一时间接触到最前沿的学术动态,这种开放的学术氛围不断激发我的创新思维。”

▲2025年孙陈浩杰(左二)在剑桥参加由国际法院法官主讲的国际法前沿讲座

学有所成:培养模式的实践成效

▲孙陈浩杰(中)获颁授“一等毕业荣誉穗带”

在澳科大的学习中,孙陈浩杰逐渐形成了自己的方法:课前通读教材、课堂实时提问、课后深挖兴趣点。这种学习方式与澳科大注重过程性评价的教学理念高度契合。孙陈浩杰表示“大学采用的课堂讨论、专题报告与考试相结合的考核模式,让我能够更专注于知识本身而非单纯追求分数。”

这种注重过程探索和深度理解的学习精神,不仅体现在个人的日常习惯中,更在团队协作的实战中得到了升华。在澳科大R座五楼的模拟法庭教室里,她与队友们为了模拟法庭比赛,将课堂所学应用于实践,反复推敲辩词、深入演练直至深夜。每一次与伙伴们“并肩作战”的经历,都让她更加庆幸在这条道路上有这样许多志同道合的朋友,也让她深刻体会到法律学习不仅是知识的积累,更是思维与实战能力的淬炼。

回顾这些经历,孙陈浩杰深有感触:“澳科大的教学方式让我明白,探索真理的过程比结果更重要。”老师们从不直接给出标准答案,而是引导学生思考法律发展的内在逻辑。这种启发式教学深深影响了她的学术思维方式,并让她领悟到:法律这份职业是需要信仰的,只有发自内心的尊崇和热爱,才能抵过漫漫职业生涯中那数不清的黑夜与黎明。

▲孙陈浩杰(右)作为澳科大毕业生代表发表演讲

凭借扎实的学术积累和独特的思考视角,孙陈浩杰成功获得了剑桥大学“廖泽云博士奖学金”。谈到该奖学金,她谦虚地表示:“能获得‘廖泽云博士奖学金'是我的荣幸。这个奖项不仅是对个人努力的肯定,更是对母校培养模式的认可。”采访中,她回忆起得知获奖时的场景:“收到邮件通知时,我的父母比我更激动,甚至喜极而泣,那一刻让我觉得所有的付出都是值得的。”

国际探索:校训精神的延伸赋能

▲孙陈浩杰出于对法学的浓厚兴趣,选择在剑桥大学继续深造

在剑桥的学习生活充满挑战,但也让她收获颇丰。她将澳科大“意诚格物”的校训带到了剑桥:“‘意诚'代表内在的专注与真诚,‘格物'则是对外在世界的探索与实践。”在学术研究中,她保持严谨的态度,深入分析历史判例;在生活中,她积极参与学院的各种文化活动,与来自世界各地的同学交流,分享澳门的文化特色。

她发现,澳科大培养的国际化视野和跨文化沟通能力,让她在异国他乡能快速适应。“澳门学生的独特优势在于‘多元基因',”她解释道,“长期的双语环境和多元文化熏陶,让我在国际团队中能很好地理解不同文化背景的人的想法,起到沟通桥梁的作用”。这些经历让她更加坚定了将所学回馈社会的信念。

传承星光:从受益者到传承者

▲孙陈浩杰以一等荣誉毕业于剑桥大学法学硕士(LLM)项目

毕业,对孙陈浩杰而言并非终点,而是责任的起点。怀着对母校的深切感恩与回馈之心,她希望将自己的经验分享给更多学弟学妹。“我不认为成为榜样是压力,相反,这驱动着我不断精进。”在采访中,她特别强调名校光环不该是最终目的,如何真正提高自己的核心竞争力、如何发挥所学带来积极改变,这才是最应该注重的事情。

对于未来,她保持开放态度:“成功不是由某个节点事件定义的,而是一段漫长过程的综合体现。”她以丘吉尔的名言“永不放弃”激励自己,希望能在争议解决领域继续探索,将理论研究与实务落地相结合。

孙陈浩杰的成长历程,生动诠释了澳科大学子的精神风貌。她的故事证明,教育真正的核心价值,在于赋予学生追求真理的独立思考能力与服务社会的责任情怀。当她把澳门独特的文化视角带入国际学术圈,当她在剑桥播下来自澳门的学术种子,她不仅实现了个人梦想,也将澳科大的育人理念带向世界。