大灣區斜杠青年:跨界融合中尋找機遇的破局者——澳科大校友劉金玲的故事

劉金玲

澳門科技大學

2012屆法學院法學學士

2014屆法學院國際經濟與商法碩士

2020屆法學院經濟法博士

廣州南方學院特聘副教授

從澳門科技大學法學院的本碩博十年求學生涯,到廣州南方學院企業法律實務特聘副教授、粵港澳大灣區規則銜接研究者、跨境創業者,劉金玲的職業生涯始終與“跨界”緊密相連。她的故事,不僅是個體成長的縮影,更折射出大灣區青年在時代浪潮中打破壁壘、多維探索的勇氣與智慧。

十年澳科大:從學子到教育者的初心之路

2008年,劉金玲踏入澳門科技大學的法學專業,開啟了她的學術之旅。澳科大“實證研究+實用技能”的培養模式,讓她在法學領域深耕細作。課堂上案例分析的實踐,課外跨境法律調研的歷練,讓她學會了從商業、技術等多元視角審視法律問題。談及為何本碩博均選擇澳科大,她坦言:“獨特的師資力量是我留下的最大動力。”

在澳科大學術研究道路上,多位導師以鮮明的風格深刻影響了她,“他們教會我,真正的學術既要保持國際視野,又需在創新中堅守嚴謹。”澳科大的學習氛圍讓劉金玲認為“這裡沒有固定的‘學院派模板’,只有不斷碰撞的跨學科火花。”

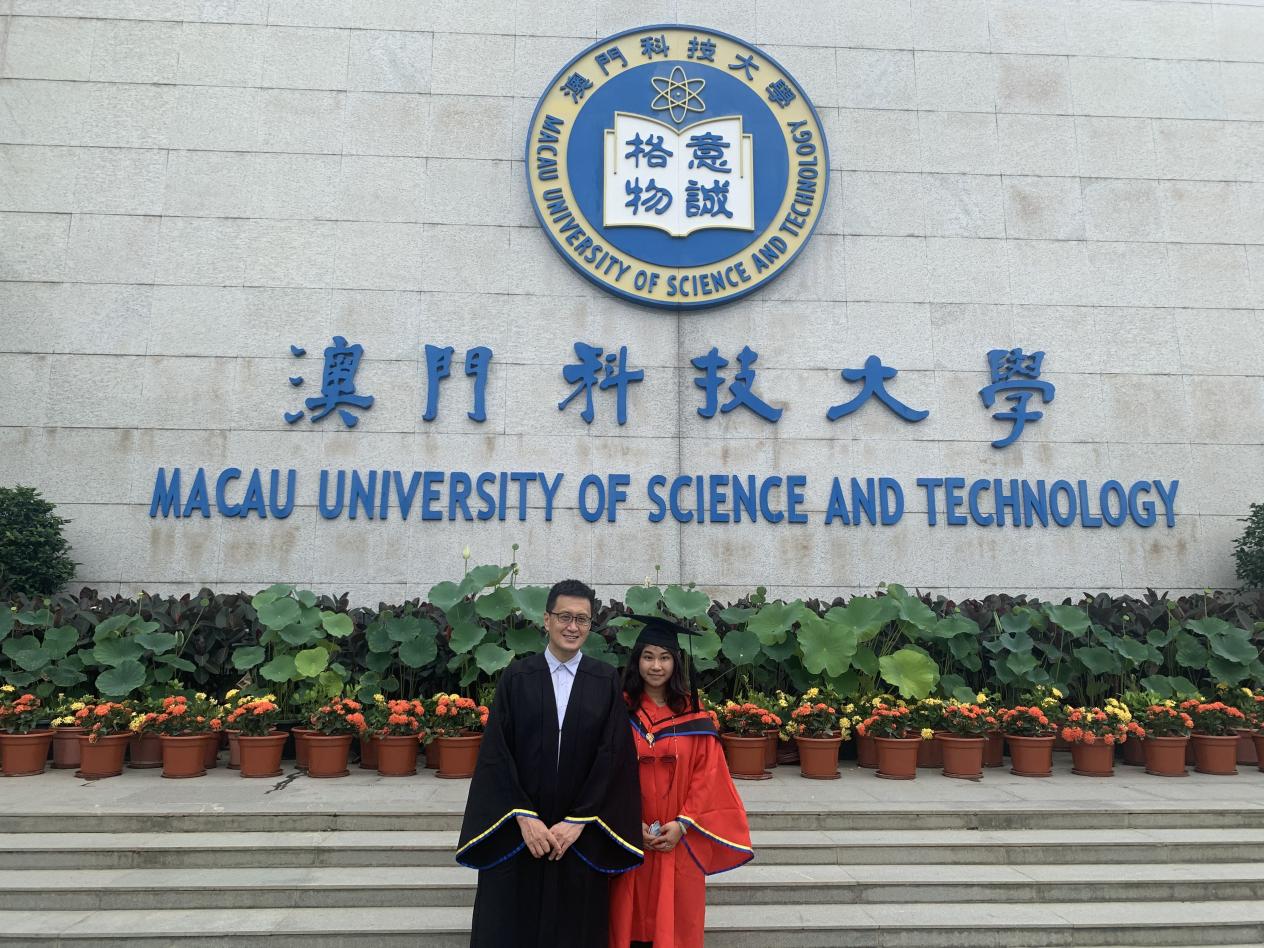

與王傳輝教授留念合影

在澳科大的求學經歷中,一位教授的深刻提問徹底改變了她的人生軌跡:“你現在有足夠的技能賺取面包了,那麽精神食糧呢?”此話令她頓悟高等教育者的雙重使命——傳授專業技能之餘,更需培育學生的價值觀與世界觀。她認為,當代高等教育者肩負著培育三觀正確的下一代使命,這也是她堅守教職的初心所在。

“人生觀來自父母,但價值觀與世界觀主要在學校塑形。”劉金玲強調,澳科大註重培養具備社會責任感的知識分子。她認為,當代高等教育者肩負著培育三觀正確的下一代使命,每個被正確引導的學生,都可能成為推動公益發展的社會細胞,這正是她堅守教職的初心所系。

橫琴創業政策紅利的先行者

澳科大跨學科思維的培養模式不僅讓劉金玲成長為一名優秀的高校教師,還極大地激發了她的潛能,促使她在多個領域發展,展現了多元化的身份。其中,作為創業者這一身份尤為引人註目。劉金玲憑借對橫琴創業政策的深刻理解與敏銳洞察,成為了享受並推動橫琴創業政策紅利的先行者。

2024年獲得暨南大學產業經濟研究院頒發的優秀工作者100強

2017年,劉金玲在澳門科技大學攻讀法學博士二年級時,與當時的同窗現在的先生抓住橫琴自貿區的政策機遇,以博士研究生身份開啟首次創業。當時橫琴正大力推行大學生創新創業扶持政策——首年免租、稅收減免,甚至提供免費辦公場地。他們瞄準跨境支付領域的痛點:彼時澳門尚未普及微信支付與支付寶,本地同學常需借用內地同學的賬戶進行網購。基於此,劉金玲他們成立軟件公司,開發跨境支付對接系統,嘗試突破兩地金融壁壘。

2023年創辦的企業榮獲高新技企業認證

在創業取得初步成功之後的幾年,劉金玲逐漸意識到,隨著粵港澳大灣區建設不斷推進,內地與港澳產業之間的差異愈發引人關注。正如《粵港澳大灣區發展規劃綱要》所指出的,在“一國兩制”下,粵港澳社會制度不同,法律制度不同,分屬于不同關稅區域,市場互聯互通水平有待進一步提升,生産要素高效便捷流動的良好局面尚未形成。

因為專業的緣故,劉金玲對“規則”尤其敏感。在創業的過程中,她也深刻感受到了兩地產業規則上的差異。她近期投資的另外一個中醫藥創業項目,研發出了一款陳皮黃酮抗衰護膚品,這款產品融合了德國實驗室技術與中國傳統中藥成分,在澳門註冊為普通護膚品。“但產品進入內地市場時,因含中藥成分被歸類為“藥妝”,需申請非OTC資質,審批流程漫長。這暴露出橫琴與內地市場在產品分類標準、監管機制上的深層差異。”她無奈地表示。

劉金玲認為,當前琴澳共管機制已在橫琴自貿區內有效打通行政壁壘,澳門商家通過橫琴關口進入琴澳合作區時,可享受高度便利化的手續辦理。然而,當合作範圍延伸至大灣區非自貿區時,仍存在顯著差異。

劉金玲以通關舉例:若澳門企業經拱北關進入珠海香洲區,或進一步拓展至唐家灣等地,需面臨更復雜的審批流程。這種差異源於行政層級的錯位——橫琴作為珠海市轄區,在與澳門(省級特別行政區)協作時可依托共管機制“平級對接”;但涉及珠海其他轄區或跨市合作時,則需層層上報至市級或省級部門協調,導致效率降低。

琴澳共管的成功經驗讓劉金玲認為通過機制賦權實現“區域對等”是破局關鍵。未來需將此類模式擴展至大灣區更廣泛區域:例如針對跨境電商、中醫藥等特定領域,允許澳門與廣東省內其他地市建立“直通窗口”,減少因行政層級差異產生的冗余審批,真正實現“點對點”高效協作。

聚焦政策與產業共振,洞察新質生產力發展

除了粵港澳區域規則的創新研究,數字經濟範疇也是劉金玲學術研究的領域。早前,廣東省人工智能與機器人產業創新發展領導小組辦公室召開新聞發布會,會上發布了8個人工智能行業大模型、30個應用場景、29個人工智能應用解決方案和13款智能終端產品。而在人工智能產業的發展基礎上,劉金玲十分關注隱私邊界問題,她指出,數據收集、分析與應用構成了核心三角支撐。然而,這一過程不可避免地會觸及個人隱私、司法權益乃至國家安全等敏感領域。以地圖導航、無人駕駛以及基因編輯藥品為例,這些技術應用都需要處理大量的個人數據。特別是基因編輯領域,由於中國不同人種間的遺傳差異,可能會衍生出更為復雜的隱私保護問題。她進一步強調,不同地區司法保護程度的差異性將成為跨境數據流轉面臨的重要挑戰。

2024年到香港金融发展局參與調研會議

在過往的區域法規研討中,劉金玲也曾發表過有關“低空經濟”的研究報告。自2024年“低空經濟”首次寫入政府工作報告以來,從中央到地方,政策引導與創新實踐齊頭並進,低空經濟正逐步成為驅動未來産業發展的新引擎。劉金玲就此提出了兩大關鍵考量維度:航線規劃的合規性與數據應用的邊界管理。她認為,個人愛好性飛行與商業運營在法律義務上存在本質區別。前者主要需避開禁飛區域,而後者則需構建一套完整的風險評估體系。目前,發展低空經濟需要向民航局報備,需要獲得適航證(AC證)和運營合格證(OC證)。同時,產業發展計劃還需向國家發改委報備。然而,在港澳地區,具體的報備流程尚不明確。因此,對於希望在內地發展低空經濟的相關企業和個人而言,他們需要向發改委提出申請,並按照相應的規定進行產業發展和構建。

斜杠人生背後的多維探索

劉金玲以其多重身份成為了名副其實的斜杠青年,她在各個職位間遊刃有余。當被問及用人生關鍵詞來概括她的經歷時,她回答“跨界融合,勇於探索”。這兩個詞不僅與她的學術軌跡——從法律到經濟學的跨學科深耕相呼應,也反映了她從公檢法、律師行業到高校教職、政策研究的多元化嘗試。

對此,劉金玲凝練出三維成長路徑:首先,觀察自己的興趣與才能的交集,思考如何將法律人的邏輯力、政策敏感度轉化為競爭優勢;其次,觀察產業缺口,她曾發現粵港澳大灣區缺乏跨境法律科技人才,這正是創業的良好契機;最後,觀察合作夥伴的能量,單打獨鬥難以突破瓶頸,只有與誌同道合者碰撞思想,才能激發創新的火花。

她直言“許多人認為學習法律只能走傳統路徑,但實際上,法律中的‘術’與‘道’可以像拼圖一樣疊加在不同領域。例如,法律邏輯可以應用於人工智能技術開發,而政策研究則需要融合經濟學模型與社會洞察。就像DeepSeek技術團隊將算法與人文思維相結合,或是《哪吒》導演將電影藝術與傳統文化重新解構一樣,跨界的核心在於打破‘身份牢籠’,用多維視角看待問題。”這也是她對澳科大學弟學妹的創業建議。