大湾区斜杠青年:跨界融合中寻找机遇的破局者——澳科大校友刘金玲的故事

刘金玲

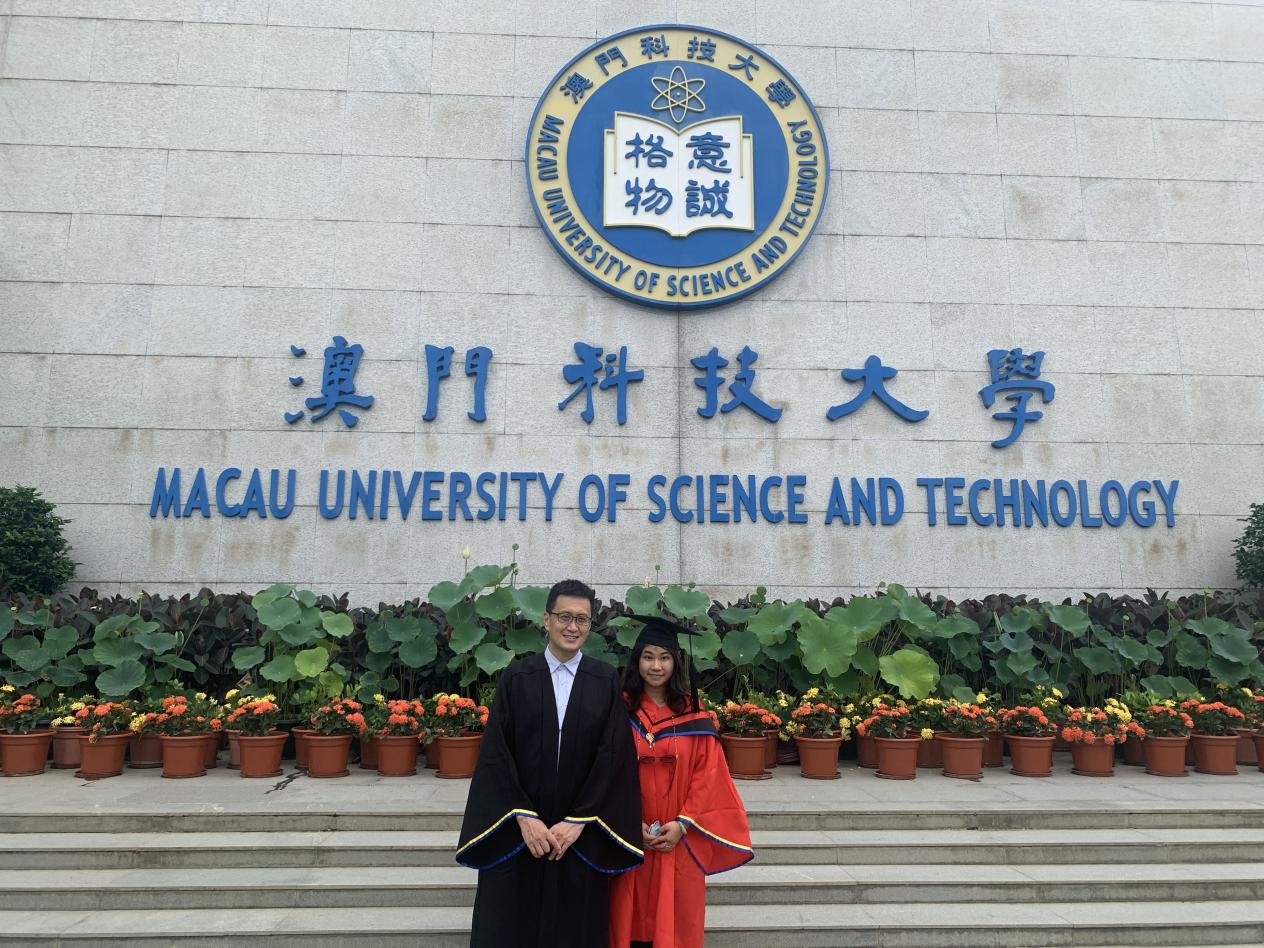

澳门科技大学

2012届法学院法学学士

2014届法学院国际经济与商法硕士

2020届法学院经济法博士

广州南方学院特聘副教授

从澳门科技大学法学院的本硕博十年求学生涯,到广州南方学院企业法律实务特聘副教授、粤港澳大湾区规则衔接研究者、跨境创业者,刘金玲的职业生涯始终与“跨界”紧密相连。她的故事,不仅是个体成长的缩影,更折射出大湾区青年在时代浪潮中打破壁垒、多维探索的勇气与智慧。

十年澳科大:从学子到教育者的初心之路

2008年,刘金玲踏入澳门科技大学的法学专业,开启了她的学术之旅。澳科大“实证研究+实用技能”的培养模式,让她在法学领域深耕细作。课堂上案例分析的实践,课外跨境法律调研的历练,让她学会了从商业、技术等多元视角审视法律问题。谈及为何本硕博均选择澳科大,她坦言:“独特的师资力量是我留下的最大动力。”

在澳科大学术研究道路上,多位导师以鲜明的风格深刻影响了她,“他们教会我,真正的学术既要保持国际视野,又需在创新中坚守严谨。”澳科大的学习氛围让刘金玲认为“这里没有固定的‘学院派模板’,只有不断碰撞的跨学科火花。”

与王传辉教授留念合影

在澳科大的求学经历中,一位教授的深刻提问彻底改变了她的人生轨迹:“你现在有足够的技能赚取面包了,那么精神食粮呢?”此话令她顿悟高等教育者的双重使命——传授专业技能之余,更需培育学生的价值观与世界观。她认为,当代高等教育者肩负着培育三观正确的下一代使命,这也是她坚守教职的初心所在。

“人生观来自父母,但价值观与世界观主要在学校塑形。”刘金玲强调,澳科大注重培养具备社会责任感的知识分子。她认为,当代高等教育者肩负着培育三观正确的下一代使命,每个被正确引导的学生,都可能成为推动公益发展的社会细胞,这正是她坚守教职的初心所系。

横琴创业政策红利的先行者

澳科大跨学科思维的培养模式不仅让刘金玲成长为一名优秀的高校教师,还极大地激发了她的潜能,促使她在多个领域发展,展现了多元化的身份。其中,作为创业者这一身份尤为引人注目。刘金玲凭借对横琴创业政策的深刻理解与敏锐洞察,成为了享受并推动横琴创业政策红利的先行者。

2024年获得暨南大学产业经济研究院颁发的优秀工作者100强

2017年,刘金玲在澳门科技大学攻读法学博士二年级时,与当时的同窗现在的先生抓住横琴自贸区的政策机遇,以博士研究生身份开启首次创业。当时横琴正大力推行大学生创新创业扶持政策——首年免租、税收减免,甚至提供免费办公场地。他们瞄准跨境支付领域的痛点:彼时澳门尚未普及微信支付与支付宝,本地同学常需借用内地同学的账户进行网购。基于此,刘金玲他们成立软件公司,开发跨境支付对接系统,尝试突破两地金融壁垒。

2023年创办的企业荣获高新技企业认证

在创业取得初步成功之后的几年,刘金玲逐渐意识到,随着粤港澳大湾区建设不断推进,内地与港澳产业之间的差异愈发引人关注。正如《粤港澳大湾区发展规划纲要》所指出的,在“一国两制”下,粤港澳社会制度不同,法律制度不同,分属于不同关税区域,市场互联互通水平有待进一步提升,生产要素高效便捷流动的良好局面尚未形成。

因为专业的缘故,刘金玲对“规则”尤其敏感。在创业的过程中,她也深刻感受到了两地产业规则上的差异。她近期投资的另外一个中医药创业项目,研发出了一款陈皮黄酮抗衰护肤品,这款产品融合了德国实验室技术与中国传统中药成分,在澳门注册为普通护肤品。“但产品进入内地市场时,因含中药成分被归类为“药妆”,需申请非OTC资质,审批流程漫长。这暴露出横琴与内地市场在产品分类标准、监管机制上的深层差异。”她无奈地表示。

刘金玲认为,当前琴澳共管机制已在横琴自贸区内有效打通行政壁垒,澳门商家通过横琴关口进入琴澳合作区时,可享受高度便利化的手续办理。然而,当合作范围延伸至大湾区非自贸区时,仍存在显著差异。

刘金玲以通关举例:若澳门企业经拱北关进入珠海香洲区,或进一步拓展至唐家湾等地,需面临更复杂的审批流程。这种差异源于行政层级的错位——横琴作为珠海市辖区,在与澳门(省级特别行政区)协作时可依托共管机制“平级对接”;但涉及珠海其他辖区或跨市合作时,则需层层上报至市级或省级部门协调,导致效率降低。

琴澳共管的成功经验让刘金玲认为通过机制赋权实现“区域对等”是破局关键。未来需将此类模式扩展至大湾区更广泛区域:例如针对跨境电商、中医药等特定领域,允许澳门与广东省内其他地市建立“直通窗口”,减少因行政层级差异产生的冗余审批,真正实现“点对点”高效协作。

聚焦政策与产业共振,洞察新质生产力发展

除了粤港澳区域规则的创新研究,数字经济范畴也是刘金玲学术研究的领域。早前,广东省人工智能与机器人产业创新发展领导小组办公室召开新闻发布会,会上发布了8个人工智能行业大模型、30个应用场景、29个人工智能应用解决方案和13款智能终端产品。而在人工智能产业的发展基础上,刘金玲十分关注隐私边界问题,她指出,数据收集、分析与应用构成了核心三角支撑。然而,这一过程不可避免地会触及个人隐私、司法权益乃至国家安全等敏感领域。以地图导航、无人驾驶以及基因编辑药品为例,这些技术应用都需要处理大量的个人数据。特别是基因编辑领域,由于中国不同人种间的遗传差异,可能会衍生出更为复杂的隐私保护问题。她进一步强调,不同地区司法保护程度的差异性将成为跨境数据流转面临的重要挑战。

2024年到香港金融发展局参与调研会议

在过往的区域法规研讨中,刘金玲也曾发表过有关“低空经济”的研究报告。自2024年“低空经济”首次写入政府工作报告以来,从中央到地方,政策引导与创新实践齐头并进,低空经济正逐步成为驱动未来产业发展的新引擎。刘金玲就此提出了两大关键考虑维度:航线规划的合规性与数据应用的边界管理。她认为,个人爱好性飞行与商业运营在法律义务上存在本质区别。前者主要需避开禁飞区域,而后者则需构建一套完整的风险评估体系。目前,发展低空经济需要向民航局报备,需要获得适航证(AC证)和运营合格证(OC证)。同时,产业发展计划还需向国家发改委报备。然而,在港澳地区,具体的报备流程尚不明确。因此,对于希望在内地发展低空经济的相关企业和个人而言,他们需要向发改委提出申请,并按照相应的规定进行产业发展和构建。

斜杠人生背后的多维探索

刘金玲以其多重身份成为了名副其实的斜杠青年,她在各个职位间游刃有余。当被问及用人生关键词来概括她的经历时,她回答“跨界融合,勇于探索”。这两个词不仅与她的学术轨迹——从法律到经济学的跨学科深耕相呼应,也反映了她从公检法、律师行业到高校教职、政策研究的多元化尝试。

对此,刘金玲凝练出三维成长路径:首先,观察自己的兴趣与才能的交集,思考如何将法律人的逻辑力、政策敏感度转化为竞争优势;其次,观察产业缺口,她曾发现粤港澳大湾区缺乏跨境法律科技人才,这正是创业的良好契机;最后,观察合作伙伴的能量,单打独斗难以突破瓶颈,只有与志同道合者碰撞思想,才能激发创新的火花。

她直言“许多人认为学习法律只能走传统路径,但实际上,法律中的‘术’与‘道’可以像拼图一样迭加在不同领域。例如,法律逻辑可以应用于人工智能技术开发,而政策研究则需要融合经济学模型与社会洞察。就像DeepSeek技术团队将算法与人文思维相结合,或是《哪咤》导演将电影艺术与传统文化重新解构一样,跨界的核心在于打破‘身份牢笼’,用多维视角看待问题。”这也是她对澳科大学弟学妹的创业建议。